海洋環境保全に挑む「Tara JAMBIO」プロジェクトの進化と意義

海洋環境保全に挑む「Tara JAMBIO」プロジェクトの進化と意義

海洋の保全と研究を行う一般社団法人タラ オセアン ジャパンは、「Tara JAMBIO ブルーカーボンプロジェクト」の2年目を迎え、2025年4月から7月にかけて全国7つの拠点で調査と啓発活動を行います。このプロジェクトは、海草や海藻などによるブルーカーボン生態系を調査し、その重要性を広めることを目的としています。4年間にわたる予定のこの取り組みは、日本全国の13か所以上で行われます。

2024年の活動の振り返り

2024年は、このプロジェクトの1年目として、以下の3つの拠点で主に海藻の調査が行われました。これらの拠点における調査結果は、海藻が環境に果たす役割を深く理解する上での貴重なデータとなりました。

- - 九州大学 天草臨海実験所

- - 北海道大学 北方圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所

- - 島根大学 隠岐臨海実験所

また、広島大学の竹原ステーションでは海草調査も行われました。これにより、科学者たちは、海草の生育状況やその炭素隔離能力についての情報を収集しています。

2025年の拡大する調査活動

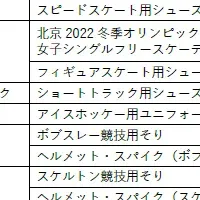

2025年には、調査拠点が7か所に増える予定です。具体的には、以下のエリアで海藻藻場の調査が行われることになっています。

- - 4月:筑波大学 下田臨海実験センター

- - 5月:長崎大学 環東シナ海環境資源研究センター、高知大学 総合研究センター海洋生物研究教育施設

- - 6月:香川大学 瀬戸内圏研究センター庵治マリンステーション、新潟大学 佐渡自然共生科学センター臨海実験所

- - 7月:北海道大学 北方圏フィールド科学センター忍路臨海実験所、東北大学 大学院農学研究科附属女川フィールドセンター

これにより、さらに多くのデータを収集し、ブルーカーボン生態系の理解を深めることが期待されています。

ブルーカーボン生態系の重要性

ブルーカーボン生態系は「生物のゆりかご」と称され、多様な生物を育む重要な環境です。これらは、炭素を隔離する機能を持ち、地球温暖化対策の観点からも重要です。しかし、どの種類の海藻や海草がどのように炭素を隔離するのか、そのメカニズムには多くの未解明な部分が残されています。このプロジェクトでは、採水調査や光合成の効果測定、海藻量調査、ドローンを活用した藻場特定などを通じて、日本各地の沿岸域での大規模なデータを収集します。

地域と協力した啓発活動

プロジェクトでは、調査にとどまらず、一般市民を対象とした啓発活動も行います。これには、セミナーの開催やビーチクリーン、科学実験の体験プログラムなどが含まれ、地域の人々にブルーカーボン生態系の重要性を伝えていきます。2024年には多くの地域でのイベントが好評を博し、子どもたちをはじめ多くの方々が参加しました。2025年もこのようなイベントを各地で開催する予定です。

JAMBIOとの連携

加えて、タラ オセアン ジャパンは、全国の臨海実験所と水産実験所を結ぶ研究連携推進組織「JAMBIO」とも協力しています。2020年から2023年には、マイクロプラスチックに関する共同調査を実施し、沿岸海域の環境問題に取り組んでいます。

このプロジェクトに関心がある方は、タラ オセアン ジャパンの公式ウェブサイトやSNSをご覧ください。未来の海洋環境を守るための重要な活動が進行中です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。