オンラインで進化する言語聴覚療法の新たな形 - 介入ケースの紹介

オンラインで進化する言語聴覚療法の新たな形

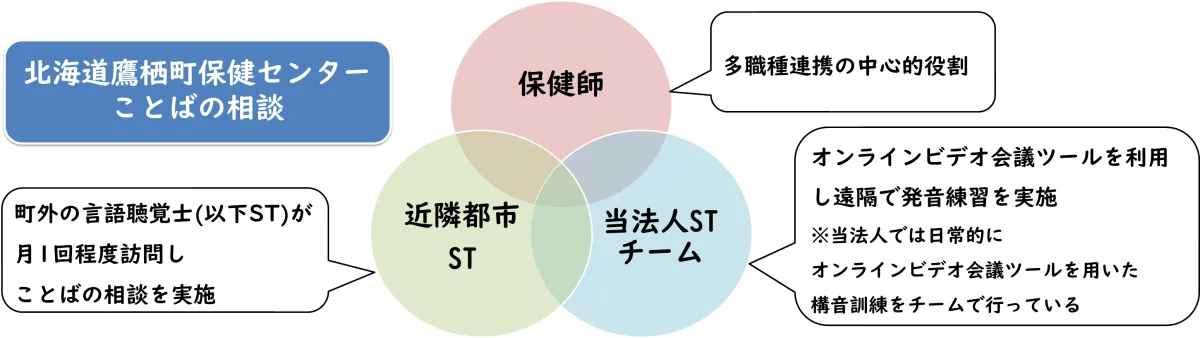

言語聴覚士が不足している地域は少なくありません。特に北海道の鷹栖町では、月に一度、町外から言語聴覚士が訪問し、地域の子どもたちに言葉の相談を提供しています。これは、地域の保健師が中心となり、子どもたちの発達を見守る重要な活動となっています。しかし、言語への懸念があるお子さんの中には、発音に特有の課題を抱える「機能性構音障害」を持つ場合もあります。発音の問題は、病気や発達障害の有無に関係なく、どの子どもにも起こりうるものです。

この「機能性構音障害」は、適切な時期に療法を受けることで改善が可能です。とりわけ、状況によっては、月に二回以上の言語訓練を要するケースも存在します。最近、あるお子さんが月に一回の訪問に加え、オンラインでの言語療法を受けることによって改善を見た事例を報告します。今回の発表タイトルは、『保健師、言語聴覚士と、遠隔地の言語聴覚士チームがオンラインビデオ会議ツールを用いて協働して介入を行った機能性構音障害の一例』です。

訪問とオンラインの連携による介入

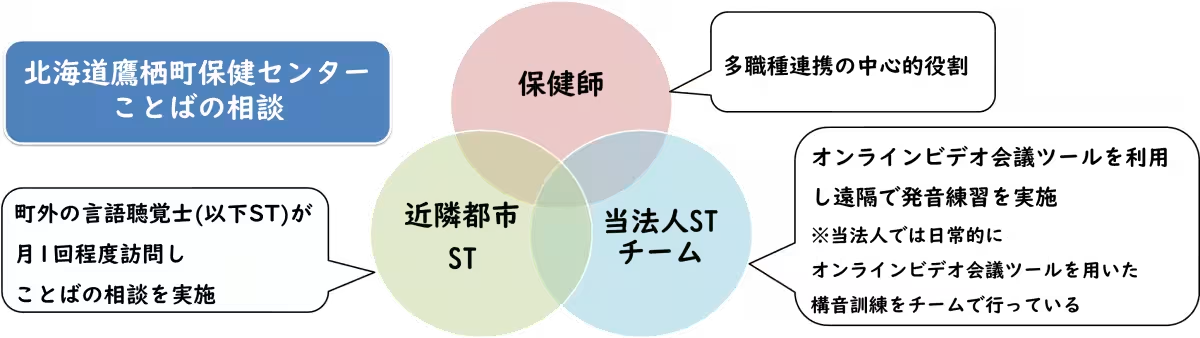

当法人では、オンラインビデオ会議ツールを活用した構音訓練をチームで実施しています。鷹栖町の保健センターでの言葉の相談は、月一回の訪問で行われているため、必要に応じて保健師、現地の言語聴覚士、そして遠隔地の専門チームが協力して介入することが非常に重要です。

実際の症例では、3歳6か月の健診で医師から「発音が不明瞭」との指摘がありました。その後、保育士の観察からも言葉の吃音が指摘され、保健師が相談を受けました。4歳2か月には言語聴覚士に相談し、構音不明瞭や吃音の指摘を受け、以降は定期的に相談を続けました。

就学前の健診を経て、6歳2か月から「機能性構音障害」と診断され、月に一度の療法を開始。その後、吃音は改善されましたが、構音訓練や言語機能の支援のために、6歳7か月からはオンラインでの訓練を月に二回程度に増やしました。現地の言語聴覚士には定期的に経過を報告し、学校とも保健師を介して情報を共有した結果、教員が訓練に同席することも実現しました。

オンライン訓練の利点と課題

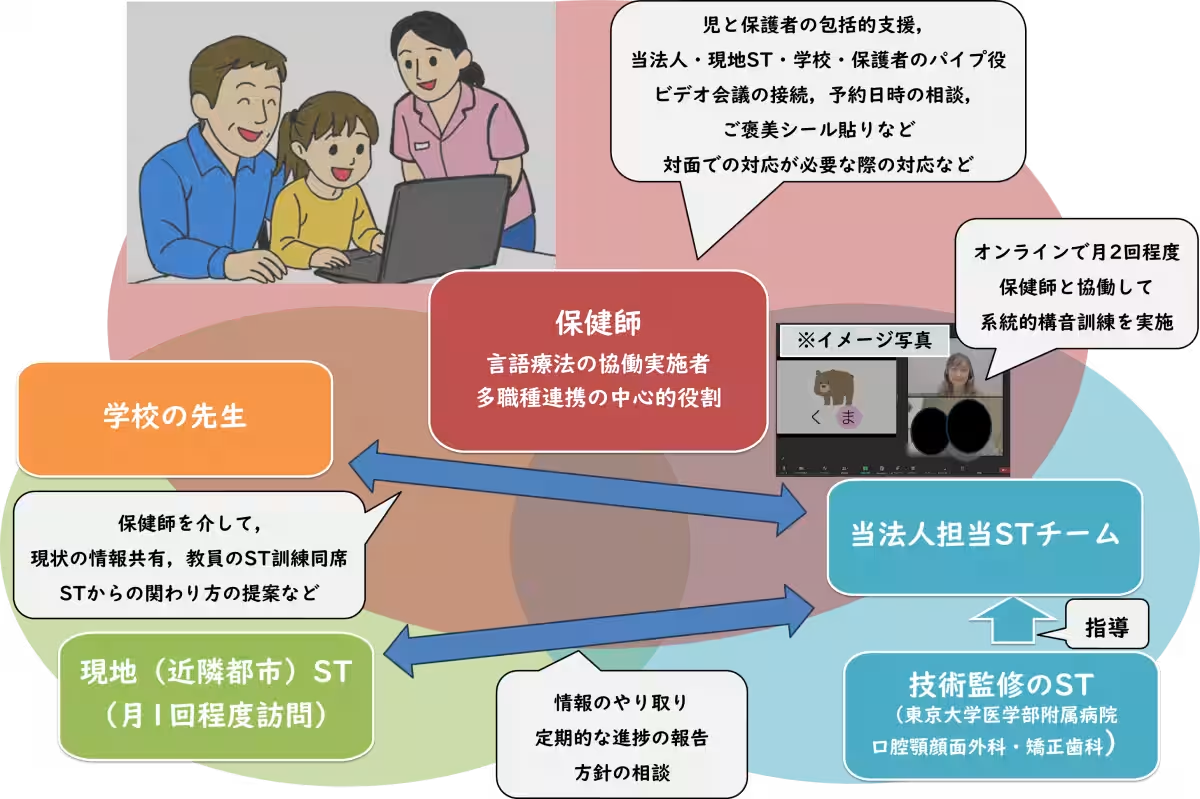

オンライン言語療法にはいくつかの特徴があります。まず、遠隔地にいる多くの専門家がチームで支援できる利点が大きいです。また、短時間の利用が可能であり、地域の状況に合わせた支援が可能です。しかし、一方で視診や触診が十分に行えず、実施できる検査が限られているという欠点もあります。実物を用いた訓練が難しいため、それに対する適切な工夫が必要です。

この実践には、現地の言語聴覚士による十分な評価があり、オンライン訓練の場面では保健師が同席して、様々な活動を行うことができたことも功を奏しました。保健師が調整役を担い、関係者間の連携を図ったことで、オンライン特有の欠点を最小限に抑えることができたと考えています。

今後の展望

地域のお子さんが健やかに育つために、保健センターの役割は非常に重要です。言葉に関する心配事がある際には、地域資源とICTを活用することで言語聴覚士不足を補い、子どもたちの発達をサポートすることが可能です。今回は、オンライン言語療法を通じて得られた知見を、他の地域にもちかるべき事例として位置付けていきたいと考えています。オンライン言語療法が理念の一つとなり、地域とのつながりを深めることで、より多くの子どもたちに言語療法を届ける仕組みを構築していきます。

このような取り組みは、何よりも地域の子どもたちの未来を変える力を持っていると思います。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。