日本の高校生が国際科学大会で素晴らしい成果を達成!

日本の高校生が国際科学大会で素晴らしい成果を達成

2025年5月10日から16日まで、アメリカのオハイオ州コロンバスで行われた「リジェネロン国際学生科学技術フェア(Regeneron ISEF)2025」。この大会は、科学の未来を担う若者たちが集まり、自らの研究成果を発表する国際的な舞台です。今年で75回目を迎えるこの大会には、世界63カ国から1657名が集り、参加者たちはそれぞれの研究をポスター形式で披露しました。

日本からも、17件の研究と25名の学生が出場。結果として、2つの研究が部門優秀賞を受賞するという素晴らしい成果を達成しました。この国際大会は、約400の提携コンテストから選ばれたファイナリストが一堂に会し競い合う、科学発展において極めて重要なイベントです。

日本代表は、朝日新聞社とテレビ朝日が主催する「高校生・高専生科学技術チャレンジ(JSEC)」及び読売新聞社主催の「日本学生科学賞」から選抜されました。さらに、選手たちは日本サイエンスサービス(NSS)の研修会に参加し、英語プレゼンテーション等の準備を行い、約半年間の努力の結果として出場へとつながりました。

大会は、物理や化学、生物、地学、数学といった基礎科学分野のほか、機械工学や環境工学などの工学系分野、さらには情報技術や医療系分野など、合計22の部門に分かれて審査されます。審査は、各分野での博士号を持つ専門家によって行われ、上位25%に「優秀賞(1〜4等)」が授与されます。

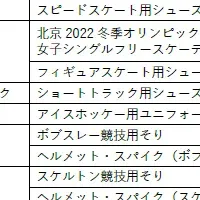

今年、日本からの代表として、横浜市立南高等学校の西田優美奈さんと筑波大学附属駒場高等学校の田中喜大さんの研究がそれぞれ部門優秀賞を獲得しました。特に注目すべきは>西田さんの研究です。彼女の研究は、優れた培養技術を用いた藻類を活用した低コストのバイオ燃料の実用化に向けた基礎的なアプローチでした。彼女は、他の生物による汚染に強いアオミドロを利用することで、バイオ燃料の生産が可能であることを示しました。

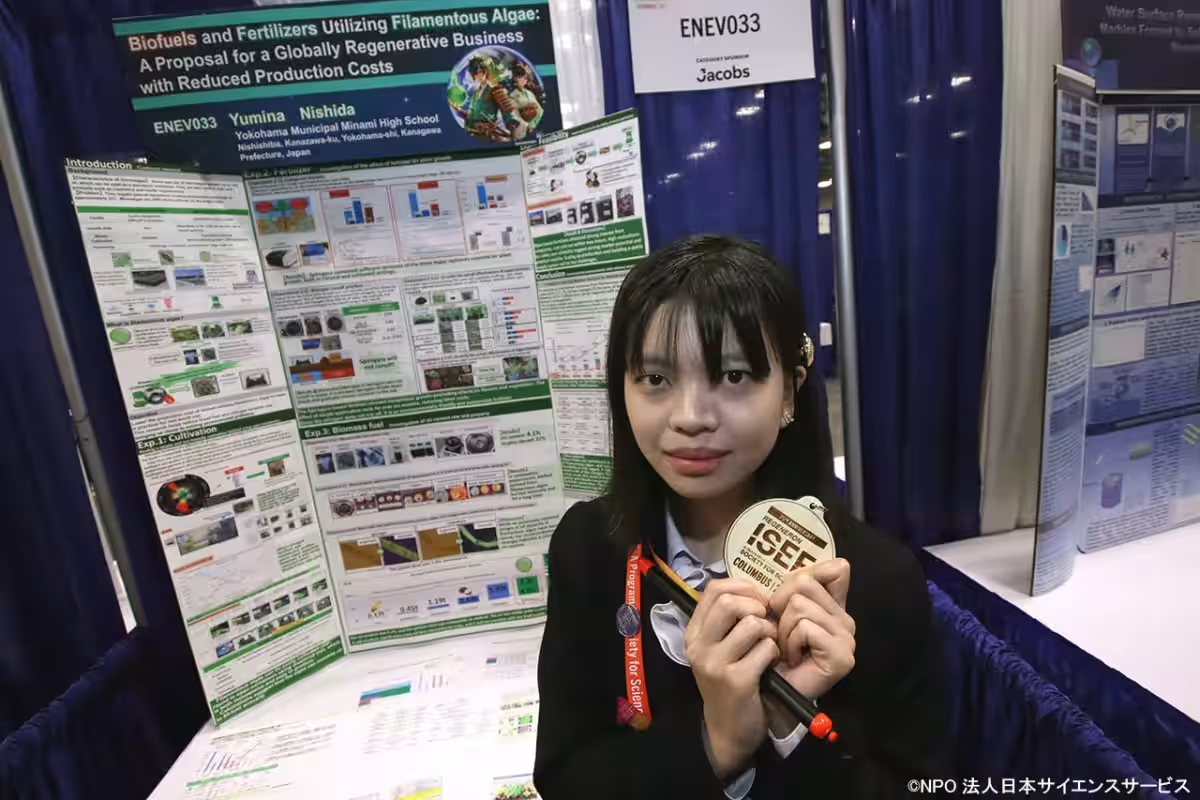

田中さんの研究は、膜の破れによって生じる水滴の変形現象についてのもので、従来の未解明な現象を定量的に解析し、理論モデルを構築するという新しい視点からのアプローチが評価されました。これらの受賞は、日本の若き才能が国際舞台で認められた証です。

また、特筆すべきは最高賞を受賞したスロバキアから出場したAdam Kovalcikさんの研究です。彼はRNAウイルスに対抗するための新たな治療法の設計に関する研究を行い、見事に100,000ドルの賞金を授与されました。

この国際大会への参加は、参加者全員にとって貴重な経験であり、将来の科学者たちが新たな技術や解決法を見つけ出すためのインスピレーションを与える場となりました。日本の学生たちの今後の活躍にも期待が高まります。

コンテストに参加した学生たちの研究成果は後日詳細に発表される予定です。これにより、日本からの新しいアイデアや技術がさらに広がっていくことに期待しています。現在、次世代の科学者育成に向けた取り組みが、より一層重要視される時代となっています。日本サイエンスサービスの支援のもと、若手研究者たちの挑戦と成長が注目されるでしょう。

関連リンク

サードペディア百科事典: 日本代表 リジェネロン国際学生科学技術フェア NPO法人日本サイエンスサービス

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。