国立アイヌ民族博物館での特別展示とシンポジウムの開催

国立アイヌ民族博物館の特別展示とシンポジウムの開催

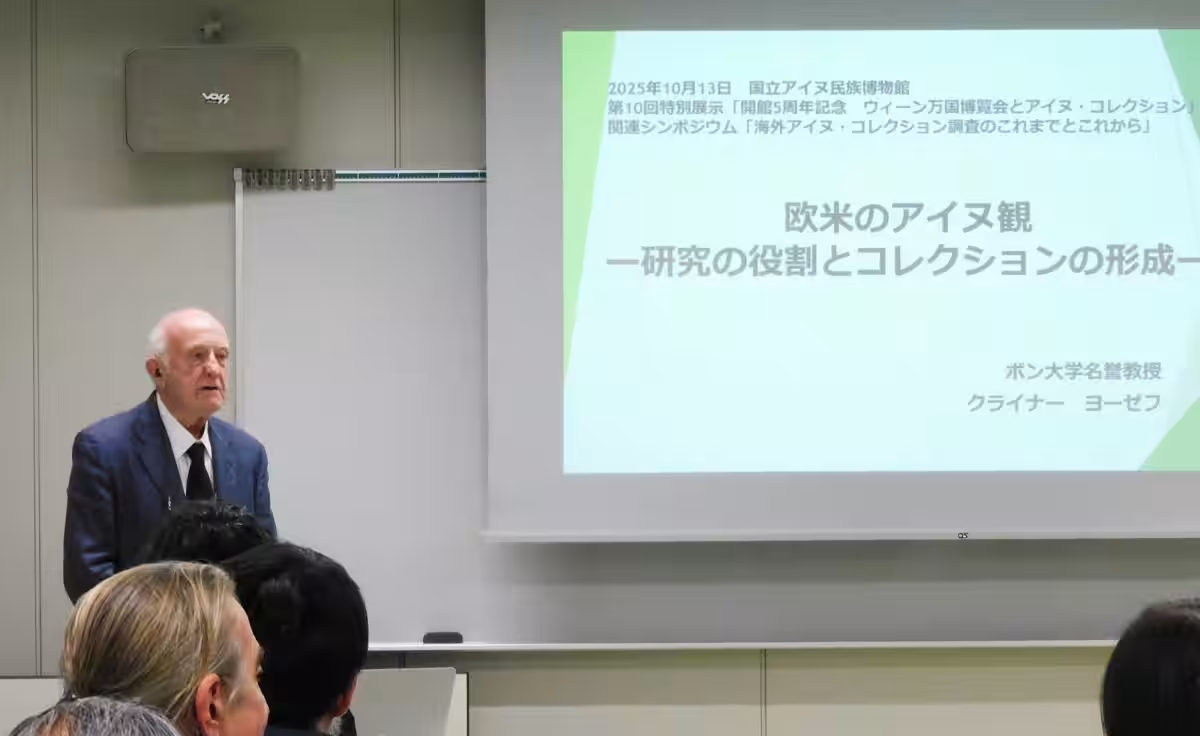

2025年10月13日、北海道立道民活動センター(かでる2・7)にて、国立アイヌ民族博物館の第10回特別展示『開館5周年記念 ウィーン万国博覧会とアイヌ・コレクション』に関連したシンポジウム、「海外アイヌ・コレクション調査のこれまでとこれから」が行われました。今回は、それに関する重要な事柄を詳しくご紹介いたします。

海外アイヌ・コレクションの重要性

海外に存在するアイヌ・コレクションは、アイヌ文化の学術的な国際交流の推進において、非常に重要な役割を果たしてきました。その存在が日本で注目され始めたのは1980年代後半からで、その後1990年代から2000年代にかけて、ドイツ、北米、ロシアの博物館において集中的な実地調査が実施されました。

これらの調査で得られた成果は、アイヌ文化研究に新たな視点を提供し、これまであまり知られていなかったアイヌ文化の側面を再発見するきっかけとなりました。その成果は、アイヌ民族の文化復興や新たな創造に資する可能性を秘めています。

シンポジウムの内容と基調講演

シンポジウムでは、これまでの海外におけるアイヌ・コレクション調査の成果を振り返ると同時に、今後の研究課題や展望についても議論が交わされました。

ヨーゼフ・クライナー教授の講演

基調講演の一つとして、ボン大学名誉教授ヨーゼフ・クライナー氏が提供した講演では、欧米におけるアイヌの見方が紹介されました。特に16世紀からの記録を元に、ヨーロッパにおけるアイヌのイメージ形成について詳しく説明されました。

佐々木利和氏の講演

もう一つの基調講演を担当したのは、佐々木利和氏で、海外にあるアイヌに関連する絵画を題材に、描写から当時のアイヌ文化を読み解く重要性を指摘しました。描いた側の視点に配慮しながら、それぞれの作品に込められた情報を掘り下げていく姿勢が求められるとのことです。

ハンス=ディーター・オイルシュレーガー氏の発表

また、ハンス=ディーター・オイルシュレーガー氏(元ボン大学准教授)は、ドイツにおけるアイヌ・コレクション調査の現状について語り、博物館や博覧会で収集された資料に加え、旅行記などからもアイヌ民族に関する貴重な情報を得る方法を紹介しました。

参加者の反応

今回のシンポジウムには約60名が参加し、会場では熱心にメモを取る姿が多く見受けられました。参加者を通じて、アイヌ文化の更なる理解と興味が深まった様子がうかがえました。

今後の展望

今回のシンポジウムを経て、国立アイヌ民族博物館では、国内外の調査を継続する計画があるとのこと。これからもアイヌ文化の調査研究や展示に期待が高まります。

以上の内容を通じて、アイヌ文化の重要性や未来の研究がどのように進展していくのか、私たちも注意深く見守っていきたいと思います。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。