2型糖尿病患者における口腔ケアの重要性と血糖管理の新たな視点

2型糖尿病患者と口腔ケアの新しい知見

最近、米国糖尿病学会の機関誌『Diabetes Spectrum』に2型糖尿病患者の口腔ケアと血糖管理に関する研究が掲載されました。この研究は、サンスターグループと南昌江内科クリニック、南糖尿病臨床研究センターの共同によって行われました。研究の主要な発見は、歯間清掃の習慣や歯の維持が血糖値の安定に関連していることです。

研究の背景と目的

糖尿病と歯周病は密接に関係しています。これまでも歯周病治療がHbA1c値の低下に寄与することが知られていましたが、日常的な口腔ケア習慣とその血糖管理への影響はあまり検討されていませんでした。近年の持続血糖測定(CGM)の普及により、HbA1cよりも細かい血糖変動パターンが把握可能になったことも、大変意義深い点です。これらの新しい指標を用いて、2型糖尿病患者の日常的な口腔ケア習慣と血糖管理との関連性を探求しました。

研究方法と対象者

本研究では、15本以上の天然歯を有する104名の2型糖尿病患者を対象としました。研究デザインは横断的で、2020年10月から2021年12月の間に行われました。

調査項目は以下の通りです:

- - アンケート調査:歯科受診状況、歯みがき回数、フロスや歯間ブラシ使用頻度、残っている歯の本数

- - 診療データ:年齢、HbA1c、BMI、糖尿病罹病期間

- - 血液・尿検査:空腹時血糖値、炎症マーカー(CRP、IL-6、TNF-α)

- - CGMデータ:14日間の持続血糖測定によるTIR(目標範囲時間)やGMI(血糖管理指標)

研究結果

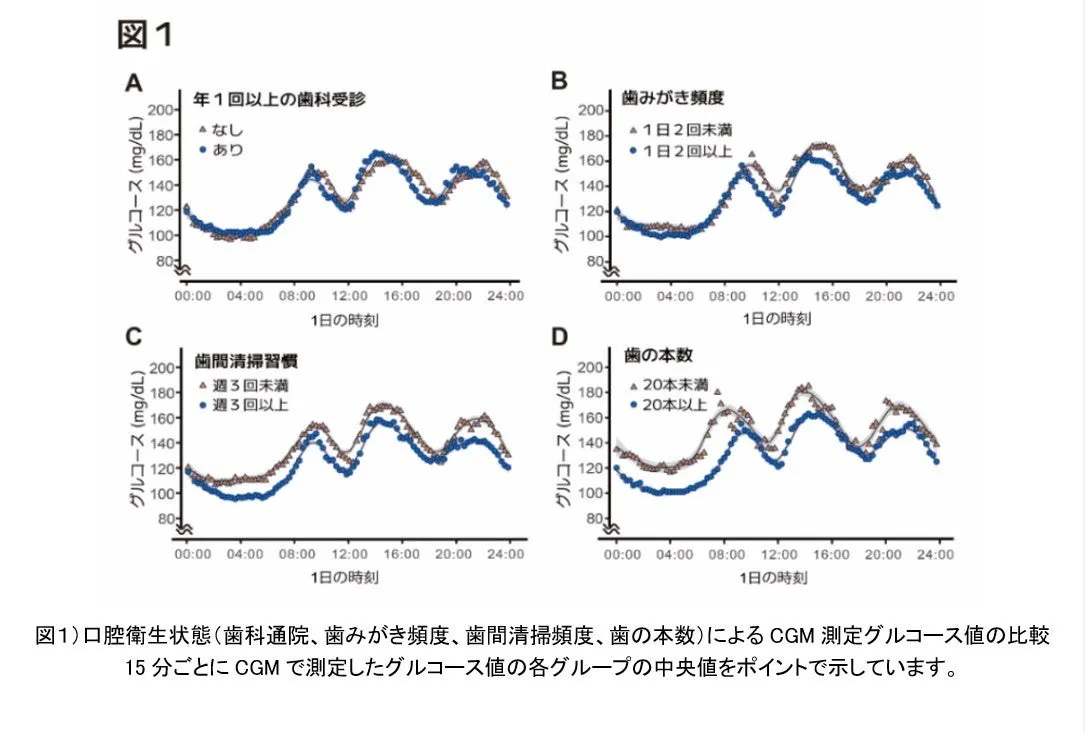

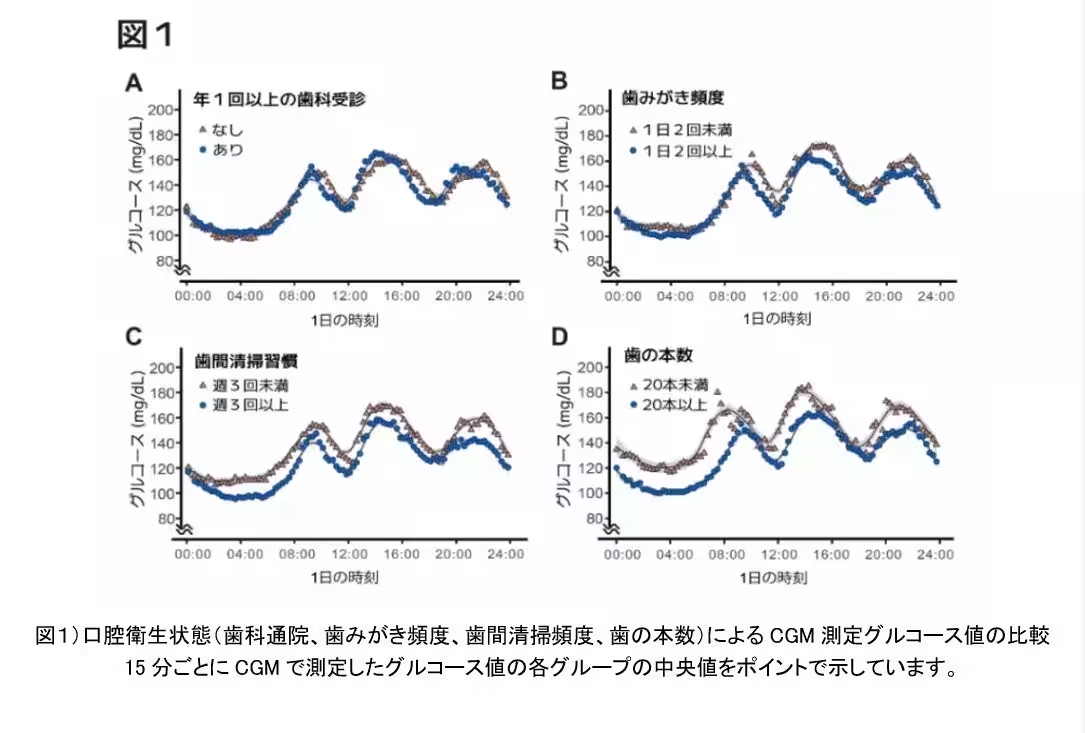

研究の結果、参加者の歯間清掃の頻度が高いほど、血糖管理指標が良好であることが示されました。

口腔衛生習慣と血糖値

- - 定期歯科受診率は61.2%であり、1日2回以上の歯みがき率は78.4%、週1回以上歯間清掃を行う人が70.6%でした。

- - 定期受診が多いほど、HbA1cや空腹時血糖値、BMIが低いという相関が確認されました。

特に、週3回以上の歯間清掃を行う人では、血糖値が一日を通じて低く、目標範囲に入る時間が長いことが分かりました。さらに、20本以上の歯を有する参加者はGMIが低いという結果が得られました。

炎症マーカーとの相關

また口腔衛生状態が良好であればあるほど、血糖値・GMIなどの指標が改善することが示され、炎症マーカーと関連していることが示唆されました。炎症を考慮した詳細な解析でも、口腔ケアの頻度が改善に寄与する可能性が確認されています。

今後の展望

本研究の結果は、日常的な口腔ケアが糖尿病管理において重要であることを裏付けています。令和6年の診療報酬改定では、医療機関での生活習慣病管理の一環として歯科の受診を促す制度が導入される予定で、医科と歯科の連携がますます重要視されていくでしょう。

このように、口腔ケアの普及を通じて、糖尿病患者のQOL向上に貢献できる実践が期待されています。医療者と患者が共に取り組むことで、より良い未来を目指していきたいと考えています。

まとめ

今回の研究は、医科と歯科の連携が糖尿病管理においてどう作用するかを示す重要な指針となります。日々の口腔ケアの実践を通じて、一人ひとりの健康的な生活を支援していきましょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。